【本書簡介】

◎完整系統地展現南懷瑾先生傳奇一生

◎據大量歷史資料編寫,力求客觀真實

◎首次公開了大量史料,從先生「濟世利他重實行」的行履進而窺見「欲為天心喚夢醒」的願力。

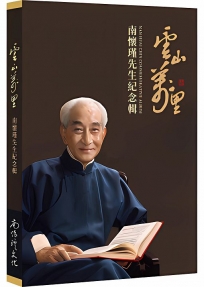

南懷瑾先生,一九一八年生於浙江省樂清縣,幼承庭訓,少習諸子百家。一生行跡奇特,常情莫測;四處奔波,化育無數。出版有儒、釋、道等各家五十多種著述,以其獨到的方式,引領新世代的人們直入文化的核心智慧,讓讀者更樂於瞭解歷史人文的博大精深。先生二〇一二年辭世,享年九十五歲。

先生辭世後,上海恆南書院啟用。二〇二三年,書院為紀念先生一百零五週年誕辰設「雲山萬里——南懷瑾先生紀念展」,並在此基礎上編印紀念冊,以六大篇章完整系統展現先生的生平、行誼、學問、思想等方面,並首次公開了大量墨寶、通信、圖片等歷史資料,冀望有意瞭解、學習、研究的讀者,從先生「濟世利他重實行」的行履進而窺見「欲為天心喚夢醒」的願力。

秋風落葉,掃之還來。本書闕漏謬誤之處,懇祈各方不吝指正。

◎代理經銷:白象文化

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786269769568.pdf

【作者序】

南懷瑾先生,戊午年(西元1918年)出生,浙江省樂清縣人。幼承庭訓,少習諸子百家。浙江國術館國術訓練員專修班第二期畢業,中央陸軍軍官學校政治研究班第十期修業,金陵大學研究院社會福利行政特別研究部研習。

抗日戰爭中,投筆從戎,躍馬西南,籌邊屯墾,曾任大小涼山墾殖公司總經理兼自衛團總指揮。返回成都後,執教於中央陸軍軍官學校軍官教育隊。在此期間,遇禪門大德袁煥仙先生而發明心地,於峨嵋山發願接續中華文化斷層,並於大坪寺閱大藏經。後講學於雲南大學、四川大學等校。

赴台灣後,任中國文化學院、輔仁大學、政治大學等校及研究所兼職教授。

20世紀80年代曾旅美、居港。在台、港及旅美時期,創辦東西(文化)精華協會、老古出版社(後改組為老古文化事業股份有限公司)、《人文世界》雜誌、《知見》雜誌、美國弗吉尼亞州東西文化學院、ICI香港國際文教基金會,主持十方叢林書院。

在香港期間,曾協調兩岸三地,推動祖國統一大業。關心家鄉建設,1990年泰順、文成水災,捐資救患;在溫州成立南氏醫藥科技獎勵基金、南氏農業科技成果獎等。又將樂清的兒時舊居重建,移交地方政府作為老幼文康活動中心。

與浙江省合建金溫鐵路,造福東南。

繼而於內地創辦東西精華農科(蘇州)有限公司;獨資設立吳江太湖文化事業有限公司、吳江太湖大學堂教育培訓中心、吳江太湖國際實驗學校;推動興辦武漢外國語學校美加分校;推動在上海興辦南懷瑾研究院(即「恒南書院」);恢復禪宗曹洞宗祖庭洞山寺;支持中醫現代化研究——道生中醫四診儀研製與應用;資助印度佛教復興運動;捐建太湖之濱老太廟文化廣場。

數十年來,為接續中華文化斷層心願講學不輟,提倡幼少兒童智力開發,推動中英文經典課餘誦讀及珠算、心算並重工作。又因國內學者之促,為黃河斷流、南北調水事,倡立「參天水利資源工程研考會」,作科研工作之先聲。

【目錄】

緣起

序言

第一章 天心喚夢醒

第二章 躍馬拭吳鉤

第三章 大願立人間

第四章 平生救世心

第五章 江山故人情

第六章 睿智啟前程

附錄

南懷瑾文教基金會

南懷瑾學術研究會

恆南書院

東西精華協會

南懷瑾先生年譜(簡譜)

【內容試讀】

第四章 平生救世心

由而立步入不惑之年的先生,從隻身赴台到杏壇講學,從矮屋陋巷到著作等身……期間的種種辛苦艱危、困頓憂患和身心負重,是成就「為天地立心,為生民立命,為先聖繼絕學,為萬世開太平」的不朽基石。

劉雨虹《說南道北——說老人、說老師、說老話》:「《禪海蠡測》,就是老師三十六歲那年寫的。……這張照片,老師穿的是西裝,還打了一個紅色領帶,猜想老師寫好了書,鬆了一口氣,照張相慶賀一番吧!那時拍攝彩色照片是很貴的。不過,這張彩色照片,是在基隆詹阿仁先生開設的照相館,由詹氏親自拍攝的。而這位詹老闆,則是老師在基隆最早結識的道友。」

1949年2月底,先生隻身赴台;同年,組公司「義利行」,三條機帆船從事貨運;翌年,船隻被官方徵用,三船火災沈舟山。

當時的困頓憂患,如先生在《禪海蠡測·初版自序》所說:「運阨陽九,竄伏海疆,矮屋風檐,塵生釜甑。」

因為鈴木大拙宣揚「禪是日本的」,因為胡適在與鈴木大拙的禪宗論辯中保持緘默,因為胡適寫文章批駁禪與虛雲老和尚,因為彼時的台灣在文化歷史上堪稱一片沙漠……李執中、蕭天石先後探望先生,催促著述,如先生在《禪海蠡測·初版自序》所說:「客來自遠,顧而讓之曰:子脫屣圭纓,棲情衡泌有日矣;曩者掩室岷峨,行腳康藏,風霜凋其短鬢,煙水歷乎百城,矻矻窮年,究此一事;雖夢宅虛無,本乏可留之跡,而空書斐亹,終成不著之文,際茲慧命絲懸,魔言鼎沸,同舟儼分乎楚漢,一室而判若參商,正法衰微,乾坤幾息,不有津梁,罔克攸濟,金針密固,庸所安乎?」

先生「聞已而思,瞿然有省」,於是在基隆海濱的矮屋風檐之下,左手抱著一個孩子,一隻腳蹬著搖籃,右手寫作,終於在1955年正式出版《禪海蠡測》,這是先生的第一本親筆著作,凡二十萬餘字,封底「為保衛民族文化而戰!」振聾發聵,激盪人心。

19 69年,先生聯合有識之士,於美國加州先創辦東西精華協會分會(國際總會)。

1970年3月,先生在台北創辦的東西精華協會總會正式成立。協會下設禪學班、國際文哲學院、安頤別業、青少年輔導院等。先生作為協會主席,在成立大會上說:「本會的宗旨,是國際性的,以不營利、不牽涉任何政治活動為原則,以達成人類社會慈善福利,而以東西文化交流融合為目的。」

先生在「今日國際教育前沿思想等」的人類歷史文化困境與解決途徑的遠見卓識,可由《東西精華協會中國總會紀要》窺見一二。

「東西精華協會」主要精神:

一、喚醒近世東方各國,使他們恢復自信,不再捨棄固有文化的寶藏,而一味盲目地全盤西化;

二、重新振興中國人文思想的精神,以糾正西方物質文明的偏差;

三、溝通東西文化,以謀人類的和平與幸福。

「東西精華協會資深學術修學中心」宗旨:

為民族栽護楨榦,為國家保養老成,

為文化重開新運,為人世長存慧命。

劉雨虹《禪門內外——南懷瑾先生側記》:「(南)老師辦事基本上有三個原則:一不向既成勢力低頭——已是既成勢力,投靠不上;二不向反對的意見妥協——既然反對,和他妥協也沒有用;三不向不贊成的人士拉攏——不贊成的人拉攏了也不可靠。話說這個東西精華協會,經過了許多人的幫忙,走過了許多曲折的道路,又迂迴於法令規章之間,最後終於獲准登記了。」

以上內容節錄自《雲山萬里:南懷瑾先生紀念輯》恒南書院◎著.白象文化出版

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786269769568.pdf

◎完整系統地展現南懷瑾先生傳奇一生

◎據大量歷史資料編寫,力求客觀真實

◎首次公開了大量史料,從先生「濟世利他重實行」的行履進而窺見「欲為天心喚夢醒」的願力。

南懷瑾先生,一九一八年生於浙江省樂清縣,幼承庭訓,少習諸子百家。一生行跡奇特,常情莫測;四處奔波,化育無數。出版有儒、釋、道等各家五十多種著述,以其獨到的方式,引領新世代的人們直入文化的核心智慧,讓讀者更樂於瞭解歷史人文的博大精深。先生二〇一二年辭世,享年九十五歲。

先生辭世後,上海恆南書院啟用。二〇二三年,書院為紀念先生一百零五週年誕辰設「雲山萬里——南懷瑾先生紀念展」,並在此基礎上編印紀念冊,以六大篇章完整系統展現先生的生平、行誼、學問、思想等方面,並首次公開了大量墨寶、通信、圖片等歷史資料,冀望有意瞭解、學習、研究的讀者,從先生「濟世利他重實行」的行履進而窺見「欲為天心喚夢醒」的願力。

秋風落葉,掃之還來。本書闕漏謬誤之處,懇祈各方不吝指正。

◎代理經銷:白象文化

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786269769568.pdf

【作者序】

南懷瑾先生,戊午年(西元1918年)出生,浙江省樂清縣人。幼承庭訓,少習諸子百家。浙江國術館國術訓練員專修班第二期畢業,中央陸軍軍官學校政治研究班第十期修業,金陵大學研究院社會福利行政特別研究部研習。

抗日戰爭中,投筆從戎,躍馬西南,籌邊屯墾,曾任大小涼山墾殖公司總經理兼自衛團總指揮。返回成都後,執教於中央陸軍軍官學校軍官教育隊。在此期間,遇禪門大德袁煥仙先生而發明心地,於峨嵋山發願接續中華文化斷層,並於大坪寺閱大藏經。後講學於雲南大學、四川大學等校。

赴台灣後,任中國文化學院、輔仁大學、政治大學等校及研究所兼職教授。

20世紀80年代曾旅美、居港。在台、港及旅美時期,創辦東西(文化)精華協會、老古出版社(後改組為老古文化事業股份有限公司)、《人文世界》雜誌、《知見》雜誌、美國弗吉尼亞州東西文化學院、ICI香港國際文教基金會,主持十方叢林書院。

在香港期間,曾協調兩岸三地,推動祖國統一大業。關心家鄉建設,1990年泰順、文成水災,捐資救患;在溫州成立南氏醫藥科技獎勵基金、南氏農業科技成果獎等。又將樂清的兒時舊居重建,移交地方政府作為老幼文康活動中心。

與浙江省合建金溫鐵路,造福東南。

繼而於內地創辦東西精華農科(蘇州)有限公司;獨資設立吳江太湖文化事業有限公司、吳江太湖大學堂教育培訓中心、吳江太湖國際實驗學校;推動興辦武漢外國語學校美加分校;推動在上海興辦南懷瑾研究院(即「恒南書院」);恢復禪宗曹洞宗祖庭洞山寺;支持中醫現代化研究——道生中醫四診儀研製與應用;資助印度佛教復興運動;捐建太湖之濱老太廟文化廣場。

數十年來,為接續中華文化斷層心願講學不輟,提倡幼少兒童智力開發,推動中英文經典課餘誦讀及珠算、心算並重工作。又因國內學者之促,為黃河斷流、南北調水事,倡立「參天水利資源工程研考會」,作科研工作之先聲。

【目錄】

緣起

序言

第一章 天心喚夢醒

第二章 躍馬拭吳鉤

第三章 大願立人間

第四章 平生救世心

第五章 江山故人情

第六章 睿智啟前程

附錄

南懷瑾文教基金會

南懷瑾學術研究會

恆南書院

東西精華協會

南懷瑾先生年譜(簡譜)

【內容試讀】

第四章 平生救世心

由而立步入不惑之年的先生,從隻身赴台到杏壇講學,從矮屋陋巷到著作等身……期間的種種辛苦艱危、困頓憂患和身心負重,是成就「為天地立心,為生民立命,為先聖繼絕學,為萬世開太平」的不朽基石。

劉雨虹《說南道北——說老人、說老師、說老話》:「《禪海蠡測》,就是老師三十六歲那年寫的。……這張照片,老師穿的是西裝,還打了一個紅色領帶,猜想老師寫好了書,鬆了一口氣,照張相慶賀一番吧!那時拍攝彩色照片是很貴的。不過,這張彩色照片,是在基隆詹阿仁先生開設的照相館,由詹氏親自拍攝的。而這位詹老闆,則是老師在基隆最早結識的道友。」

1949年2月底,先生隻身赴台;同年,組公司「義利行」,三條機帆船從事貨運;翌年,船隻被官方徵用,三船火災沈舟山。

當時的困頓憂患,如先生在《禪海蠡測·初版自序》所說:「運阨陽九,竄伏海疆,矮屋風檐,塵生釜甑。」

因為鈴木大拙宣揚「禪是日本的」,因為胡適在與鈴木大拙的禪宗論辯中保持緘默,因為胡適寫文章批駁禪與虛雲老和尚,因為彼時的台灣在文化歷史上堪稱一片沙漠……李執中、蕭天石先後探望先生,催促著述,如先生在《禪海蠡測·初版自序》所說:「客來自遠,顧而讓之曰:子脫屣圭纓,棲情衡泌有日矣;曩者掩室岷峨,行腳康藏,風霜凋其短鬢,煙水歷乎百城,矻矻窮年,究此一事;雖夢宅虛無,本乏可留之跡,而空書斐亹,終成不著之文,際茲慧命絲懸,魔言鼎沸,同舟儼分乎楚漢,一室而判若參商,正法衰微,乾坤幾息,不有津梁,罔克攸濟,金針密固,庸所安乎?」

先生「聞已而思,瞿然有省」,於是在基隆海濱的矮屋風檐之下,左手抱著一個孩子,一隻腳蹬著搖籃,右手寫作,終於在1955年正式出版《禪海蠡測》,這是先生的第一本親筆著作,凡二十萬餘字,封底「為保衛民族文化而戰!」振聾發聵,激盪人心。

19 69年,先生聯合有識之士,於美國加州先創辦東西精華協會分會(國際總會)。

1970年3月,先生在台北創辦的東西精華協會總會正式成立。協會下設禪學班、國際文哲學院、安頤別業、青少年輔導院等。先生作為協會主席,在成立大會上說:「本會的宗旨,是國際性的,以不營利、不牽涉任何政治活動為原則,以達成人類社會慈善福利,而以東西文化交流融合為目的。」

先生在「今日國際教育前沿思想等」的人類歷史文化困境與解決途徑的遠見卓識,可由《東西精華協會中國總會紀要》窺見一二。

「東西精華協會」主要精神:

一、喚醒近世東方各國,使他們恢復自信,不再捨棄固有文化的寶藏,而一味盲目地全盤西化;

二、重新振興中國人文思想的精神,以糾正西方物質文明的偏差;

三、溝通東西文化,以謀人類的和平與幸福。

「東西精華協會資深學術修學中心」宗旨:

為民族栽護楨榦,為國家保養老成,

為文化重開新運,為人世長存慧命。

劉雨虹《禪門內外——南懷瑾先生側記》:「(南)老師辦事基本上有三個原則:一不向既成勢力低頭——已是既成勢力,投靠不上;二不向反對的意見妥協——既然反對,和他妥協也沒有用;三不向不贊成的人士拉攏——不贊成的人拉攏了也不可靠。話說這個東西精華協會,經過了許多人的幫忙,走過了許多曲折的道路,又迂迴於法令規章之間,最後終於獲准登記了。」

以上內容節錄自《雲山萬里:南懷瑾先生紀念輯》恒南書院◎著.白象文化出版

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786269769568.pdf