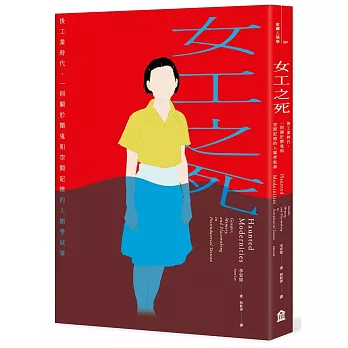

一則關於鬧鬼的人類學研究

正是那些被噤聲或被消失的鬼魂,讓我們有一個重新認識歷史的開始

1973年9月3日早晨,旗津中洲碼頭,一群急著要去高雄加工出口區工作的男性女性,擠上了前往高雄前鎮的渡船,「高中六號」。這類民營渡船通常最多只能搭載10多人,但這艘渡船當時卻擠進了超過70人,在航行中翻覆沉沒。25位年紀介於13到30歲之間的女性不幸溺斃喪生。罹難者家屬和高雄市政府決定將意外喪生的女性合葬,她們被集體埋葬之處稱為「二十五淑女墓」。民間傳說未婚女子去世後會變成無家可歸的女鬼,二十五淑女墓開始出現鬼魂出沒、尋找丈夫的傳言,人們開始避免經過此地,當年喪命的年輕女工也承擔了鬼魅的汙名。

2008年,在當地女權團體的呼籲奔走下,高雄市政府為這些不幸的女性正名,將「二十五淑女墓」重新整修並正式更名為「勞動女性紀念公園」,當年25位上班途中不幸溺斃的年輕女性被定位為「60年代為台灣經濟建設奮鬥的工殤少女英雄」,藉此宣導兩性平權與勞動安全議題。

渡船事件罹難者一開始到底為什麼要合葬?這麼多年過去,為什麼還要挖出她們的遺骨,大費周章整修她們的安息之地?她們的生與死如何影響身邊的人?周遭的社群如何形成對死者的共同記憶?這些記憶與過去、現在、未來如何連結?

+++++

記憶從來都不只關乎過去,記憶的建構始終是面向未來的過程。

有三股力量直接參與了旗津二十五淑女墓的改造:罹難女性的家屬、台灣女性主義團體,以及身為國家行動者的高雄市政府,三方各自體現了某一種生者與逝者的關係。罹難者父母為了斷開逝去女兒未婚身分與女鬼的連結,他們尋求台灣民間宗教的力量,將女兒的死後地位從女鬼提升為神明。與此相對,高雄的女性主義團體努力消除未婚女鬼的汙名,她們組織社會運動,宣傳死去的女性是工業勞動力的寶貴一分子,曾經為國家經濟發展做出重要貢獻;女性主義團體同時也呼籲國家改善合葬地的環境,紀念她們的付出。至於高雄市政府方面,地方官員意識到,在全球經濟環境變遷之下,高雄的城市經濟無法再依賴傳統產業部門,於是響應女性主義者紀念罹難者的號召,將旗津船難二十五位罹難女性的墓地改造成適合遊憩的紀念公園,成為城市後工業大改造計畫的一環。這個脈絡將死去年輕勞工的鬼魂轉變成新象徵,代表高雄前瞻進步的新身分。

《女工之死》全書三部,共分八個章節。第一部「緣起:逝去之人」描述當年渡船事故經過、各方後續處理,以及當時台灣的經濟發展背景,探討各方基於不同脈絡及目的的紀念方式。第二部「鬼魂地景」包含四章,以民族誌的形式,解讀二十五淑女墓的記憶地景,是如何與地方、國家甚或全球等紀念尺度緊密相連,以及這種地方的記憶實踐在同一尺度之內與不同尺度之間引發何種爭論。第三部「來世」則是探討「紀念」一詞的焦點如何從「場所」轉向「行動」,重點不在於紀念的場所,而是紀念的過程。

人類學家以二十五淑女墓的故事為核心,探討後工業時代台灣女性勞工角色的公共敍事轉變,書中論及宗教人類學、「鬧鬼」與幽靈研究、女性勞動史、記憶與紀念、城市研究與地方創生等議題,由此剖析歷史、集體情感、記憶公共表達的本質,以及這些領域如何相互關聯、彼此交織。本書同時加入關於「鬧鬼」與記憶是如何交互作用的討論,也探討鬼魂顯靈如何能將失落、剝奪、遺憾、悔恨、不公不義等複雜的情感與經歷,注入紀念館、紀念碑和日常生活的語彙之中。

「『鬧鬼』之地是另一種視角的記憶得以發聲之地。人們往往認為鬼魂是與過去連結的方式。然而過去只是前奏,眞正重要的不是我們記得、或忘卻了什麼,而是為了管理或餵養大眾,特定意義如何又為何融入、制度化或改造了某些記憶。反過來說,這也代表了同樣這一群大眾,有能力解鎖這些記憶,對此進行競奪、挪用、介入。」──〈第一章,女工之死〉

本書觸及了空間正義的議題:在墓地轉型為公園的過程中,誰的觀點被凸顯,誰的聲音遭忽略?這些幽魂之所以縈繞不去,不僅因為祂們在某些文化宇宙中確實存在,更因為祂們代表著被主流敘事排除在外的聲音與記憶。書中呈現的三重宇宙——傳統漢人文化、女性主義與國家現代化——各自帶著不同的時間觀與空間觀,編織出一段關於城市歷史如何被記憶、被敘述與被重塑的複雜故事。這些宇宙通常平行存在,但當它們因故(如「二十五淑女墓」的改建)相遇、碰撞與妥協時,我們就見證了一場關於歷史詮釋權的深刻辯證,也看見了城市空間作為文化戰場的意義。──方怡潔,本書推薦

推薦人

方怡潔,國立清華大學人類學研究所副教授

王秀雲,國立成功大學醫學系人文暨社會醫學科教授

王梅香,國立中山大學社會學系副教授

林瑋嬪,國立台灣大學人類學系教授

范情,《女人屐痕》共同策畫、台灣女性影像學會顧問

陳美華,國立中山大學社會學系教授兼社科院院長

黃長玲,國立台灣大學政治學系教授

黃捷,立法委員

1973年25位死於渡輪船難的年輕未婚女性,是眾多家庭的喪親悲劇主角、是民間女鬼故事、是國家工業化的殉難功臣,也是女性主義批判父權家國壓迫的犧牲者,作者呈現一段歷史的複雜多面,令人開卷之後欲罷不能。──王秀雲

一艘沉沒的渡輪,帶走了25位年輕女工的生命,也留下一道揮之不去的城市陰影。《女工之死》帶領我們走進這段被遺忘、被誤解的歷史,書寫25位年輕女工的生命與死亡如何被父母、地方社群、女性主義者與國家重新詮釋。本書以真實歷史為起點,縝密交織女性勞動史、鬼魂研究、記憶政治與空間治理,是人類學家李安如對台灣後工業地景的深描與反思,更是對亞洲語境中的性別與紀念實踐提出深具洞見的理論對話。她以細緻的人類學書寫,牽引我們思考:我們如何記住她們?我們又從誰的角度記住她們?這不只是一本關於悲劇的書,更是一封寫給未來的記憶之書。──王梅香

在《女工之死》一書中,李安如教授透過高雄旗津「二十五淑女墓」的改建過程探討地方公共歷史表述、集體情感與記憶形式。她娓娓道來,說明這個故事如何開啟我們對高雄新的認識:從「二十五淑女墓」到「勞動女性紀念公園」的轉變,不僅有逝者的家庭、旗津社群、女性主義者,也有市政府的參與。整本書觸及了他們不同的知識體系、時代與記憶,值得我們關注。──林瑋嬪

一個高雄在地的女鬼故事,在全球化脈絡下,開展出多義的理解。家屬咸認這是孝順、承家計的女兒變仙姑,享永世安寧的故事。在性別論述下,她們是締造台灣經濟奇蹟的無名勞動英雌,該銘刻紀念。城市治理者則希望她們的長眠之所從墓園變可親的公園。看似高雄的故事,也是台灣現代性的故事。──陳美華

《女工之死》讓我們聽見,在時代洪流中沉默消失的年輕女工之聲。25名年輕女性的死亡,道出了同時代無數台灣女兒的人生經歷。隨著勞權及性別運動進展,台灣社會從畏懼、遺忘再到紀念,如今她們不再只是被噤聲的鬼魂,而是高雄人權歷史上的共同記憶。──黃捷

正是那些被噤聲或被消失的鬼魂,讓我們有一個重新認識歷史的開始

1973年9月3日早晨,旗津中洲碼頭,一群急著要去高雄加工出口區工作的男性女性,擠上了前往高雄前鎮的渡船,「高中六號」。這類民營渡船通常最多只能搭載10多人,但這艘渡船當時卻擠進了超過70人,在航行中翻覆沉沒。25位年紀介於13到30歲之間的女性不幸溺斃喪生。罹難者家屬和高雄市政府決定將意外喪生的女性合葬,她們被集體埋葬之處稱為「二十五淑女墓」。民間傳說未婚女子去世後會變成無家可歸的女鬼,二十五淑女墓開始出現鬼魂出沒、尋找丈夫的傳言,人們開始避免經過此地,當年喪命的年輕女工也承擔了鬼魅的汙名。

2008年,在當地女權團體的呼籲奔走下,高雄市政府為這些不幸的女性正名,將「二十五淑女墓」重新整修並正式更名為「勞動女性紀念公園」,當年25位上班途中不幸溺斃的年輕女性被定位為「60年代為台灣經濟建設奮鬥的工殤少女英雄」,藉此宣導兩性平權與勞動安全議題。

渡船事件罹難者一開始到底為什麼要合葬?這麼多年過去,為什麼還要挖出她們的遺骨,大費周章整修她們的安息之地?她們的生與死如何影響身邊的人?周遭的社群如何形成對死者的共同記憶?這些記憶與過去、現在、未來如何連結?

+++++

記憶從來都不只關乎過去,記憶的建構始終是面向未來的過程。

有三股力量直接參與了旗津二十五淑女墓的改造:罹難女性的家屬、台灣女性主義團體,以及身為國家行動者的高雄市政府,三方各自體現了某一種生者與逝者的關係。罹難者父母為了斷開逝去女兒未婚身分與女鬼的連結,他們尋求台灣民間宗教的力量,將女兒的死後地位從女鬼提升為神明。與此相對,高雄的女性主義團體努力消除未婚女鬼的汙名,她們組織社會運動,宣傳死去的女性是工業勞動力的寶貴一分子,曾經為國家經濟發展做出重要貢獻;女性主義團體同時也呼籲國家改善合葬地的環境,紀念她們的付出。至於高雄市政府方面,地方官員意識到,在全球經濟環境變遷之下,高雄的城市經濟無法再依賴傳統產業部門,於是響應女性主義者紀念罹難者的號召,將旗津船難二十五位罹難女性的墓地改造成適合遊憩的紀念公園,成為城市後工業大改造計畫的一環。這個脈絡將死去年輕勞工的鬼魂轉變成新象徵,代表高雄前瞻進步的新身分。

《女工之死》全書三部,共分八個章節。第一部「緣起:逝去之人」描述當年渡船事故經過、各方後續處理,以及當時台灣的經濟發展背景,探討各方基於不同脈絡及目的的紀念方式。第二部「鬼魂地景」包含四章,以民族誌的形式,解讀二十五淑女墓的記憶地景,是如何與地方、國家甚或全球等紀念尺度緊密相連,以及這種地方的記憶實踐在同一尺度之內與不同尺度之間引發何種爭論。第三部「來世」則是探討「紀念」一詞的焦點如何從「場所」轉向「行動」,重點不在於紀念的場所,而是紀念的過程。

人類學家以二十五淑女墓的故事為核心,探討後工業時代台灣女性勞工角色的公共敍事轉變,書中論及宗教人類學、「鬧鬼」與幽靈研究、女性勞動史、記憶與紀念、城市研究與地方創生等議題,由此剖析歷史、集體情感、記憶公共表達的本質,以及這些領域如何相互關聯、彼此交織。本書同時加入關於「鬧鬼」與記憶是如何交互作用的討論,也探討鬼魂顯靈如何能將失落、剝奪、遺憾、悔恨、不公不義等複雜的情感與經歷,注入紀念館、紀念碑和日常生活的語彙之中。

「『鬧鬼』之地是另一種視角的記憶得以發聲之地。人們往往認為鬼魂是與過去連結的方式。然而過去只是前奏,眞正重要的不是我們記得、或忘卻了什麼,而是為了管理或餵養大眾,特定意義如何又為何融入、制度化或改造了某些記憶。反過來說,這也代表了同樣這一群大眾,有能力解鎖這些記憶,對此進行競奪、挪用、介入。」──〈第一章,女工之死〉

本書觸及了空間正義的議題:在墓地轉型為公園的過程中,誰的觀點被凸顯,誰的聲音遭忽略?這些幽魂之所以縈繞不去,不僅因為祂們在某些文化宇宙中確實存在,更因為祂們代表著被主流敘事排除在外的聲音與記憶。書中呈現的三重宇宙——傳統漢人文化、女性主義與國家現代化——各自帶著不同的時間觀與空間觀,編織出一段關於城市歷史如何被記憶、被敘述與被重塑的複雜故事。這些宇宙通常平行存在,但當它們因故(如「二十五淑女墓」的改建)相遇、碰撞與妥協時,我們就見證了一場關於歷史詮釋權的深刻辯證,也看見了城市空間作為文化戰場的意義。──方怡潔,本書推薦

推薦人

方怡潔,國立清華大學人類學研究所副教授

王秀雲,國立成功大學醫學系人文暨社會醫學科教授

王梅香,國立中山大學社會學系副教授

林瑋嬪,國立台灣大學人類學系教授

范情,《女人屐痕》共同策畫、台灣女性影像學會顧問

陳美華,國立中山大學社會學系教授兼社科院院長

黃長玲,國立台灣大學政治學系教授

黃捷,立法委員

1973年25位死於渡輪船難的年輕未婚女性,是眾多家庭的喪親悲劇主角、是民間女鬼故事、是國家工業化的殉難功臣,也是女性主義批判父權家國壓迫的犧牲者,作者呈現一段歷史的複雜多面,令人開卷之後欲罷不能。──王秀雲

一艘沉沒的渡輪,帶走了25位年輕女工的生命,也留下一道揮之不去的城市陰影。《女工之死》帶領我們走進這段被遺忘、被誤解的歷史,書寫25位年輕女工的生命與死亡如何被父母、地方社群、女性主義者與國家重新詮釋。本書以真實歷史為起點,縝密交織女性勞動史、鬼魂研究、記憶政治與空間治理,是人類學家李安如對台灣後工業地景的深描與反思,更是對亞洲語境中的性別與紀念實踐提出深具洞見的理論對話。她以細緻的人類學書寫,牽引我們思考:我們如何記住她們?我們又從誰的角度記住她們?這不只是一本關於悲劇的書,更是一封寫給未來的記憶之書。──王梅香

在《女工之死》一書中,李安如教授透過高雄旗津「二十五淑女墓」的改建過程探討地方公共歷史表述、集體情感與記憶形式。她娓娓道來,說明這個故事如何開啟我們對高雄新的認識:從「二十五淑女墓」到「勞動女性紀念公園」的轉變,不僅有逝者的家庭、旗津社群、女性主義者,也有市政府的參與。整本書觸及了他們不同的知識體系、時代與記憶,值得我們關注。──林瑋嬪

一個高雄在地的女鬼故事,在全球化脈絡下,開展出多義的理解。家屬咸認這是孝順、承家計的女兒變仙姑,享永世安寧的故事。在性別論述下,她們是締造台灣經濟奇蹟的無名勞動英雌,該銘刻紀念。城市治理者則希望她們的長眠之所從墓園變可親的公園。看似高雄的故事,也是台灣現代性的故事。──陳美華

《女工之死》讓我們聽見,在時代洪流中沉默消失的年輕女工之聲。25名年輕女性的死亡,道出了同時代無數台灣女兒的人生經歷。隨著勞權及性別運動進展,台灣社會從畏懼、遺忘再到紀念,如今她們不再只是被噤聲的鬼魂,而是高雄人權歷史上的共同記憶。──黃捷